莎士比亚在中国 ----中国与莎士比亚结缘的历史之一

立眼前。一个方桌上摆放着一件件珍贵的文物:1623年出版的莎士比亚全集,小镇居

民写给莎士比亚的信件,中国著名翻译家朱生豪翻译的莎士比亚作品……它们仿佛述

说着莎翁一生充满传奇的经历,以及中国与莎士比亚结缘的历史。"

播的中的贡献。现在借此机会,更为细致地向大家介绍自己所见所闻的一些资料,请关

心和热爱莎士比亚的朋友指正.

家、文学家辛勤耕耘的痕迹 , 并且结下了丰硕的果实。中国的莎士比亚的译介和受

莎士比亚戏剧影响而成熟起来的话剧创作 , 已经成为中国文学走向世界的标志。

上海墨海书院刻印了英国传教士慕维廉译的《大英国志》 , 其中就提到 " 舌克斯毕 ",

即莎士比亚。以后 , 美国牧师谢卫楼在《万国通鉴》 ( 1882 年 ) 、英国传教士

,

李提摩太在其主编的<广学类编》 的第一卷《泰西历代名人传》 (1903 年 ) 以及英

国传教士李恩?伦白?约翰在其编译的《万国通史英吉利志》 卷中都提到过莎士比亚的

名字。

他们都曾经在自己的译著中介绍过莎士比亚。

纾为每篇都起了中国传奇式的名字 , 如《威尼斯商人》为《肉卷》、《罗密欧与朱丽

叶》为《铸情》、《麦克白》为《蛊证》、《哈姆雷特》为《鬼诏》、《李尔王》为

《女变》、《仲夏夜之梦》为《仙狯》、《奥瑟罗》为《黑瞀》、《第十二夜》 为

《婚诡》、《维洛那二绅士》为《情感》、《暴风雨》为《飓引》等。这个译本象林纾

的其它小说一样 , 曾经风行一时, 引起人们情感上的共鸣。郭沫若后来在 1928 年

写成的《我的童年》中 , 也曾回想起中这本书给予他的深刻印象 :" 林琴南译的小说

在当时是很流行的 , 那是我嗜好的一种读物。……林琴南译为《英国诗人吟边燕语》 ,

也使我感受着无上的兴趣。它无形之间给了我很大的影响 , 后来虽然也读过……莎氏

原作 , 但总觉得没有小时所读的那种童话式的译述来得更亲切了。

"

《亨利第六遗事》、《亨利第五记》 , 可惜他们将戏剧改译成了小说。这也许林纾不

懂外文 , 为口译者所误。除此以外 , 在1911 年包天笑曾经将莎士比亚的《威尼斯商

人》改编成《女律师》。这大概是莎士比亚戏剧在中国的最早的改编本了。

斯商人》) 。这也许是在中国舞台上演出的第一个莎剧。 1916 年竟然有五个剧搬 上

舞台 , 如《窃国贼》 ( 《哈姆雷特》 ) 、《女律师》( 《威尼斯商人》 ) 、《黑将

军》 ( 《奥瑟罗》 ) 、 《姊妹皇帝》 ( 《李尔王》 ) 和《新南北和》 ( 《麦克

白》 ).这些剧有的是 " 讽刺袁世凯称帝 "( 欧阳予倩 :《谈文明戏》 ); 但更多的是

为了迎合市民心理的娱乐性和商业性很浓的趣剧。

用散文翻译的最早的莎士比亚的中译本。 1924 年田汉又出版了《罗密欧与朱丽叶> ,

还有曾广勋译的《威尼斯商人》 (1924), 诚冠怡译的《陶冶奇方》 ( 《驯悍记》 ,

1923 年 ) 邵挺译的《天仇记》 ( 《哈姆雷特》 ,1924 年)、邵挺和许绍合译《罗马

大将该撤》 (1925

年)。后两本都是用文言文译的。

君》、《王昭君》中;从田汉的《湖上的悲剧》、《猎虎之夜》等剧中 , 可以感受到

莎士比亚的丰富想象力、浪漫的诗情画意 ,

米欧与朱丽叶》 ,1928 年) 缪览译的《恋爱神圣》 ( 《温莎的风流娘儿们》 ,1929

年 ) 以及朱维基译的《乌塞罗》片断 (1929

年)。

的《麦克佩斯》 (1930 年)、张文亮译的《墨克白丝与墨夫人》 (1930 年)、顾仲彝

译的《威尼斯商人》(1930 年)、徐志摩译的《柔密欧与朱丽叶》片断发表在 1932 年

的《诗刊》和《新月》上 。其中顾仲彝的《威尼斯商人》是为上海戏剧协社演出而译

的。为了适应舞台的需要,他将这个剧改成五幕八场 ,1930 年 5 月在上海的中央大会

堂上演。这次演出可以说是莎士比亚的剧本在中国舞台上最初的一次较为正式的公演。

忆 ,1930 年 , 胡适就任由庚子赔款建立的中华教育文化基金董事会编译委员会的主任

委员一职 , 他有一个很大的翻译计划 , 莎士比亚戏剧翻译只是其中的一项。这个编译

委员会的成果以后都陆续交由商务印书馆印行。

由闻一多、粱实秋、陈通伯、叶公超、徐志摩五君组成翻译莎翁全集委员会 , 并拟请

闻一多为主任。 ( 二 ) 暂定五年全部完成 ( 约计每人每半年 , 可译成一部。校阅需

时略相等 )。现假定每人认译一种如下 : 徐志摩 Romeo and Juliet 、叶公超

Merchant of Venice 、梁实秋 Macbeth 、陈通伯 As you like lt、闻一多

Hamlet.

后来陈通伯不肯参加 , 徐志摩在 1931 年 11 月里不幸逝世 , 叶公超、闯一多志不在

此 , 结果只剩下梁实秋一个人孤独地开始了这漫长而艰巨的工作。他陆续翻译并出版

了几种莎士比亚的剧本 , 《威尼斯商人》、《奥瑟罗》、《如愿》、《李尔王》、

《马克白》 (1936 年 ) 、《暴风雨》 (1937 年)、《丹麦王子哈姆雷特之悲剧》

(1938年 ) 、《第十二夜》 ( 1939 年 ) 。梁实秋在抗战胜利后翻译了《仲夏夜之梦》、

《亨利四世》 ( 上、下篇 ) 共有二十种之多 , 都是在台湾出版的。直到 1967 年

莎士比亚的影响。曹禹自己也曾说 :" 外国戏剧家对我的创作影响较多的 , 头一个是

易卜生 , 第二个使我受到影响的剧作家是莎士比亚。 "( 曹禹 : 《和剧作家们谈谈读

书写作》 , 《剧本》 1982 年第 10期 ) 。早在中学时代 , 曹禹就反复从唱片上聆听

了一些莎剧名演员的朗读

他被莎士比亚笔下的复杂变异的人生 , 精妙的戏剧结构 , 绝美的诗情 , 充沛的人道

精神 , 浩瀚的想象力征服了。曹禹的第一个剧本《雷雨》轰动了戏剧界 , 《雷雨》的

成功是和曹禹接受莎士比亚的影响分不开的。从某种程度上说 , 这是中国现代话剧

豪则是在极其艰苦的条件下,坚持系统地翻译莎士比亚戏剧作品的 , 他们更称得上是

"我们文明世界的苦役 " 。

集最早的文学家之一.他是在抗战期间艰难困苦的条件下从事翻译的 , 先后翻译出出版

了莎士比亚的《暴风雨》、《微尼斯商人》 (1942 年)、《凡降纳的二绅士》、《如

愿》、《仲夏夜之梦》、 《罗密欧与朱丽叶》 (t943 年 ) 、《李尔王》、《汉姆菜

特》、《马克白斯》、《错中错》 (1944 年 ) 等十一种剧本。曾以《莎士比亚全集》

总名先后由贵阳文通书局出版。抗战胜利后 , 上海文化合作公司在 1946 年又用《曹

译莎士比亚全集》的总名出版了其中的十种剧本。他曾经解释他的翻要译 " 原来打算

是为了帮助学生便于参考 , 在体系及文学上均依照了原文的格式 , 因此就不免发生了

许多晦涩难懂之处。如果为了舞台使用。那是必须要做较大修改的 "(曹未风 : 《莎

士比亚在中国》 ) 。

毕业后到上海世界书局当英文部编辑 , 编辑部主任詹文浒建议他翻译《莎士比亚全集》。

朱生豪欣然接受了这一建议 , 使用全部业余时间 , 开始了准备工作。不久,他就克服

种种困难 , 着手莎译。 他在自序中说 :“余笃嗜莎剧 , 前后研读全集十余遍 , 自觉

颇有信心。 " 可以说莎翁的艺术魅力征服了他 , 使他甘愿为之竭尽全力奔走效劳。而

且 , 他也认为这一精湛的艺术瑰宝是属于全人类的 , 应该使祖国广大的读者和观众 ,

都能直接地阅读、欣赏、享受。他先后翻译了《暴风雨》、《威尼斯商人》、《仲夏夜

之梦》、《第十二夜》等剧。到了 1937 年上半年把九部喜剧都已译完。他说 :" 越年

战事发生 , 历年来辛苦搜集之各种莎集版本 , 及诸家注释考证批评之书 , 不下一二百

册 , 悉数毁于炮火 , 仓卒中惟携中津版全集一册 , 及译稿数本而己。厥后转辗流徙

为生活而奔波 , 更无暇晷 , 以续未竟之志。及三十一年春 , 目睹世变日亟 , 闭户家

居 , 摈绝外务 , 始得专心一致 , 致力译事, 虽贫穷疾病 , 交相煎迫 , 而埋头伏案

版 ) 。他于1944 年丁 12 月病逝 , 其间共用了 t0 年工夫译完了31种又两幕 , 只剩

下 5 种半未译完。 1947 年上海世界书局将其己译成的27 种剧本 , 分为喜剧、悲剧、

杂剧、 史剧四大类共三辑出版。他的夫人宋清如说 :“从 1935 年 到他生命终竭的

如 : 《回忆朱生豪 》 , 《江南》 1989 年第一期 ),

精。他在自序中说 :" 余译此书之宗旨 , 第一在求于最大可能之范围 , 保持原作之神

韵,必不得己求其次 , 亦必以明白晓畅之字句 , 忠实传达原文之意趣 , 而于逐字逐

句对照式之硬译 , 则末敢赞同 .凡遇原文中与中国语法不合之处 , 往往再四咀嚼 ,

不惜全部更译原文之结构 , 务使作者之命意豁然呈露 , 不为晦涩之句所掩蔽。每译一

段竟必先自拟为读者 , 阅译文中有无暧昧不明之处 , 又必自拟为舞台上之演员,审辩

语调之是否顺口 , 音节之是否调和。一字一句之末惬 , 往往苦思累日。”朱生豪翻译

莎剧之所以取得举世公认的成就 , 一方面和他的这种严肃认真态度有关 , 另一方面是

由于他对两种文字的掌握都有一定的水平,尤其是他所具有的精深的中国诗词的修养。

他在元江大学求学期间,曾受到一代词宗夏承焘的亲灸。黄源说 :" 在翻译莎剧的诸多

名家之中 , 不乏欧美留学之士 , 不及朱生豪的 , 怕就在这名家指点的国学基础上 ."

( 黄源 : 《朱生豪实现了鲁迅的企望》一〈朱生豪传〉序 ), 朱译沙剧不仅数量多 ,

而且译得好 , 真正是 " 替中国近百年来翻译界完成了一项最艰巨的工程 " ( 同上〉。

梁实秋先生也指其一点不足 : 莎剧中淫秽之词绝大部分是假藉文字游戏 , 尤其是所谓

双关语。朱生豪先生译《莎士比亚全集》把这部分儿完全删去。他所删的部分 , 连同其

他较为费解的所在,据我的略估 , 每剧在二百行以上 , 我觉得很可惜 , 我认为莎民原

作猥亵处 , 仍宜保留 , 以存其真。 ( 见梁实秋《莎士比亚与性》 )

尼的功绩相媲美 , 而他因为翻译沙士比亚而积劳成病,以身殉职 , 这一精神是莎士比

亚翻译史上最为悲壮丽感人的。

注目的是扬晦翻译的《雅典人台满》。 他说 :" 我为什么在当时要译这部剧本呢 ? 把

有诅咒黄金那段独段独白的全部剧本给介绍过来 , 使人对于这段独白的意义更能了解 ,

这当然是最初的目的 , 而当时心情的满怀愤恨 , 要借这个机会一吐为快 , 自然也

是一个动机 。”就是在这种心情下他把《雅典人台满》译完了 , 算是了一个心愿 .在

这之前。他曾译过《李尔王》两幕 , 因为世界文库的编者改变了计划 , 他只好中途作

罢。他翻译的 《雅典人台满》是根据牛津大学出版的克莱格编的《莎士比亚全集》本

译的 , 并在蔡仪的帮助下 , 借来了坪内逍遥的日译本进行对照 ,1944 年由重庆新地

出版。杨晦还写了《莎士比亚的〈雅典人台满>》, 这是中国最早用马克思主义的观点

来介绍莎士比亚及其作品的重要论文。

者前记》中说 :" 那时在成都有一个职业剧团 , 准备演出莎士比亚的《柔密欧与朱丽

叶》, 邀请张骏祥兄做导演 , 他觉得还没有适宜于上演的译本 , 约我重译一下 ,

我就根据这个要求 , 大胆地翻译了 ,目的是为了便于上演 , 此外 , 也是想试一试诗

剧的翻译。但有些地方我插人了自己对人物、动作和情境的解释 , 当时的意思不过是

为了便利演员去理解剧本 , 就不管自己对于莎士比亚懂得多少 , 贸然地添了一些‘说

明' 。后来也就用这样的风貌印出来了 ,一直没有改动。 " 在这个译本中 , 显示了曹

禺对莎士比亚独特的感觉和见地 , 认为这个悲剧充满了乐观主义的情绪 , 并不使人悲

伤。确实 , 莎士比亚的这个悲剧和他的其他悲剧不同 , 具有更多的浪漫主义 : 诗剧

的特色。他在翻译中 , 把他的这种感受融入戏剧的氛围和具体的语言中。这部译作 ,

显示了曹禺作为一个戏剧诗人的才情 , 体现了莎氏原作的神韵和文采。

无忌译的《该撤大将》 (1944), 张常之译的《好事多磨》 ( 即《无事烦恼》 , 1947

年 ), 孙大雨译的《黎邪王》 (1948 年 ) 。此外还有周平 的《哈姆雷特》、《马克

白》 ,, 邢云飞的《铸情》 , 孙讳佛的《该撤大将》 , 将镇的《暴风雨》 , 这几

个本子都是根据其它译本改写的通俗本。莎士比亚戏剧的演出在这个时期也没有中断。

1938 年 " 国立剧专 " 迁到重庆 , 第二界毕业生在国泰戏院公演了《奥塞

罗》 , 由余上沅导演 , 舞台设计是贺孟斧 , 主要演员有的谢重开、石羽、金淑芝、

张逸生。 1942 年 " 国立剧专 " 的同学先在四川的江安 , 接着在重庆先后演出了

《哈姆雷特》。导演是焦菊隐 , 主要演员有蔡松龄、沈扬等。

有金焰和白杨 , 这也算是一次比较整齐的演出。此外在译介莎士比亚研究和评论方面

的工作也有新的进展。 1943 年桂林的文汇书店一本《莎士比亚新论》 , 里面包括两

位苏联名学者的论著的译文 , 宋路译狄纳莫夫的《莎士比亚新论》和克夫译的斯米诺

上海世界书局出版。

在大后方重庆文艺节的一些朋友昕说郭沫若创作大型史剧《屈原》 , 便在报刊上预

言" 今年将有《罕默雷特》和《奥塞罗》型的史诗出现 " 。 当时剧脱稿后 , 郭沫若

写道 : 《屈原》 " 究竟是不是《罕默雷特》型和《奥塞罗》型不得而知 " 。且不论

《屈原》与《哈姆雷特》和《奥塞罗》是一样伟大 , 但可以说郭沫若在创作《屈原》

的时候 , 或多或少是受了莎士比亚的影响。有人曾把屈原同哈姆雷特相比 , 说屈原

有 点像哈姆雷特。郭沫若自己也说 " 拿性格悲剧的一点来说, 要说像《罕默雷特》,

也好像有点像 , 然而主题的性质和主人公的性格是完全不同的。罕默雷特是佯狂而

向恶势力斗争 , 而与恶同归于尽。屈原是被恶势力逼到真狂的节线上而努力撑着建

设自己。在主题上前者较后者要积极 , 而在性格上后者较前者更坚毅。罕默雷特焦

躁邃巡 , 屈原则艰苦创造 " 。最后一幕屈原的那段气势磅畴的“雷电独白” 使人自

然联想到莎士比亚的《李尔王》中李尔王的那段 " 暴风雨 " 独白。诗人徐迟指出 了

《屈原》 " 雷电颂 " 和《李尔王》的 " 暴风独白" 的相似性 , 这种相似性连郭沫若

自己都“感觉有点惊讶 " 。 郭沫若否认他模仿了《李尔王》 , 他解释说 " 同样的是

临到了要发狂的横界 , 同样的以自然元素拟人而向之发愤懑,同样在怨天恨人 , 骂神

鬼 " 。但是 , 也有一些很大的不同 , “便是屈原是与雷同化了 , 而厘雅王依然保持

着异化的地位 , 屈原是把自然与神鬼分化了 , 而厘雅玉则依然浑化 , 屈原主持自己

的坚毅 , 厘王则自承衰老 " 。 这就是说 , 郭沫若的《屈原》虽然无形中受到了莎士

比亚戏剧的影响 , 但也渗透了自己的独特的创造。

柔密欧与朱丽叶的独白 , 把爱情的痛苦与甜蜜写得非常动人。

刊载于《文章》 1946 年第1 卷第 1-4 期。这个改编本的时代背景移到了中国五代 ,

成德镇大将王德明 ( 本名张文礼 ) 杀死了义父节度使王熔 , 篡位窃据镇州。整个剧

本具有沉郁怪诞的色彩、波潏云诡的剧情 , 野心家的阴挚狠毒 , 杀人后的证忡狂癫 ,

就是说 , 原作的激荡人心的力量 , 依然很好地保存着 , 而全剧从内容到形式都中国

化了。另外他还根据莎士比亚的《奥塞罗》改编了《阿史那》。像这样的改编本在莎士

比亚戏剧影响中国的进程中是起了一定作用的。

诗《维纳斯与阿童妮》 ( 1952 、 1954) 。

士比亚全集》陆续出版 , 这套全集直到 1978 年出版完成。

生在会上宣读的论文是讨论莎士比亚戏剧学中国的翻译、演出和接受的问题。可是在宣

读论文那天 , 由于托运的旅行袋 ( 其中有宣读的论文 ) 在下飞机时一直没有收到 ,

只好根据记忆复述要略, 就论题即兴地谈谈, 竟受到格外的热烈的反应。他谈论莎士

比亚在中国舞台上的变形 , 包括京剧、川剧直到近几年北京舞台上演出的剧目等。

比亚戏剧节 " 在北京、上海地区演出拉开了序幕。来自莎士比亚故乡的英国驻华大使

伊文忠先生到会祝贺 , 并转达了英国人民和戏剧界的感谢。为使莎剧更好地为我国观

众所接受 , 我国戏剧家们近年来在莎剧的民族化方面作了可贵的尝试。 这次在沪演

出的不仅有话剧 , 还有戏曲、木偶、广播剧等 , 如昆曲《马克白斯》 ( 上昆 ) 、越

剧《第十二夜》(上海越剧院 ) 、《冬天的故事》 ( 杭州越剧院 ) 、黄梅戏《无事

生非》 ( 安徽省黄梅戏剧团 ) 等。黄佐临曾说 :" 为什么昆曲要演莎士比亚 ? ……

莎士比亚是世界戏剧史上的顶峰 , 而昆曲又是戏剧史的顶峰 , 两个顶峰揉在一起 ,

我这个‘红娘 ' 不能算是‘拉郎配 ' 吧 ?"

比亚的论文和介绍他的小册子 , 编译了《莎士比亚研究评论集》 , 出版了《中国莎学

简史》 ( 孟宪强) , 筹建了中国莎士比亚研究会。据统计 , 仅从 1978 至 1988 年

这 10 年间 , 莎士比亚戏剧印行总数约为 160 万册 , 相当于五六十年代印刷总数的

倍甚至上百倍。作为人类文明史上的文化巨人莎士比亚是不乏中国知音的。

温家宝探访莎翁故居:

中新社伯明翰6月26日电 题:温家宝探访莎翁故居:希望文学艺术成为连接中英人民精神的桥梁

位于英国华威郡埃文河畔的斯特拉福德镇,因为一个人而闻名世界,他就是英国最著名的文学家莎士比亚。1564年,莎士比亚诞生于这个风景秀丽的小镇。

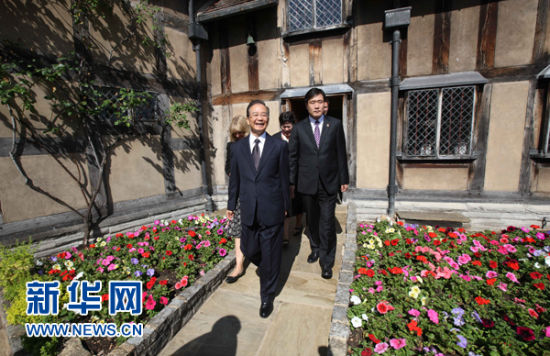

当地时间26日上午,正在英国访问的中国总理温家宝专程来到斯特拉福德镇,参观莎士比亚故居,向这位影响了全世界的大文豪表示敬意。

上午9时30分许,温家宝驱车来到莎士比亚故居。莎士比亚诞生的房屋是一座典型的都铎式半木结构建筑,如今一部分保留了原有的卧室、厨房等,另一部分被辟为展室。

在展室内,莎士比亚故居基金会荣誉会长韦尔斯教授向温家宝介绍莎士比亚的生平、作品和故居的布局等。展室内还陈列了莎翁的书籍、手稿、绘画等展品,温家宝驻足观看,并不时向韦尔斯教授询问一些细节。

随后,温家宝来到故居外的小花园,观看了莎士比亚的著名剧目《哈姆雷特》的表演片段。演员们的精彩演出赢得了温家宝和其他陪同人员的阵阵掌声。

观看完演出后,温家宝说:“我对莎士比亚非常敬仰。其实中国人,特别中国的文化人,都很熟悉他。”

“我小时候读过莎士比亚,还看过他的戏剧,如《第十二夜》、《奥赛罗》、《李尔王》、《哈姆雷特》等。但是我真正读懂莎士比亚,还是长大以后。”温家宝说,莎翁的作品不是读一遍就能读懂的,也许要读一百遍才能读懂。

他表示,莎士比亚不仅属于一个时代,而且属于整个历史;他不仅属于英国,而且属于整个世界。

韦尔斯教授说,非常赞同温家宝总理的观点,莎士比亚的作品表达了人类最真实的情感,他的作品超越时空,超越国界。

温家宝说,不同国家人们之间的交往,政治仅仅是一个方面,更重要的是文化、思想,在这方面人们会有更多的语言。

韦尔斯表示,现在全世界应该更多地了解东方,了解东方文化。在英国,人们对中国文化的了解还远远不够,应该加强交流,让更多人了解中国文化。

“我希望文学艺术能够成为连接中英两国人民精神的桥梁。”温家宝说。

参观结束时,温家宝接受了英国记者的采访。他说,中国人不仅熟悉莎士比亚,也熟悉笛福、狄更斯等很多英国文学家。希望英国人也能更多地了解中国文化。从中国的文学作品中,可以了解这个国家的发展和壮大过程,也可以了解这个国家的苦难历程。

“我要感谢故居的负责人、工作人员还有演员们对我的热情接待,他们不仅给我介绍了莎士比亚的身世,表演了他的作品,更重要的是他们带着对中国人民的感情,传递了英国人民对中国人民的深厚友谊。”温家宝说,“我会记住这个地方,也会记住这一天。”(完)

温家宝在英国拜访莎士比亚故居(组图)

新华网英国伯明翰6月26日电题:“只有了解和尊重一个国家的历史与创造,才能奠定友谊的基础”——温家宝总理拜访莎士比亚故居侧记

斯特拉特福小镇位于英国中部,距离伦敦200多公里,埃文河从她身边静静流过。小镇蜚声世界,这里是英国文学巨匠莎士比亚的故乡。当地时间26日上午9时30分,正在英国访问的中国国务院总理温家宝专程来这里拜访莎士比亚故居。

温家宝总理十分喜爱文学艺术,重视中外文化交流。他曾读过莎士比亚许多作品。莎士比亚故居是他心仪已久的地方。

莎士比亚故居是一座带阁楼的二层小楼,静静地伫立在亨利街的北侧。木质结构的房屋框架、斜坡瓦顶、泥土原色的外墙呈现在眼前。1564年4月,莎士比亚诞生在这里,并度过了他的童年和晚年时光。

温家宝总理抵达时,英国文化、奥林匹克、媒体与体育大臣亨特,莎士比亚诞生地基金会荣誉会长韦尔斯教授、主任欧文博士早已等候在贵宾入口处。他们迎上前去,热情地欢迎不远万里而来的中国总理。

走进故居里,一座莎士比亚塑像矗立眼前。一个方桌上摆放着一件件珍贵的文物:1623年出版的莎士比亚全集,小镇居民写给莎士比亚的信件,中国著名翻译家朱生豪翻译的莎士比亚作品……它们仿佛述说着莎翁一生充满传奇的经历,以及中国与莎士比亚结缘的历史。

温家宝俯身认真观看。他感慨地说:“莎士比亚不仅属于英国,也属于世界;不仅属于一个时代,而且属于整个历史。他的英名和作品永垂不朽。他永远是我们交流的桥梁。”

从厨房、餐厅、羊皮手套作坊,到二楼莎士比亚诞生的房间,温家宝一边听讲解一边观看,感受着这位文学大师的成长历程。

在留言本上,温家宝写道:“给人生带来阳光,给梦想插上翅膀”,表达了对莎士比亚的敬仰和缅怀。

庭院里,花草繁茂,阳光灿烂,两位英国女演员手拿象征纪念的迷迭香草,投入地演绎着《哈姆雷特》的经典片段。温家宝坐在木椅上专注地欣赏着演出,为他们精湛的表演鼓掌。

在人们的记忆中,担任总理以来,温家宝每次出访都是快节奏出席各种外交活动,像今天这样参观一位世界文学名人的故居还是头一次。

在庭院中,温家宝与亨特、韦尔斯、欧文和两位演员坐在一起,交流着感受。

“莎士比亚一生创作37部戏剧、2部长诗和154首十四行诗。无论是喜剧或是悲剧,都反映了人文主义思想,至真至善至美。从喜剧中,我们不仅得到欢笑,还有沉思和启迪;从悲剧中,不仅感受悲情,还有追求未来的希望。”

头天晚上,温家宝还读了德国诗人歌德评价莎士比亚的文章。文中的一句话,让他记忆深刻:当我读到他的第一篇作品的时候,我已经觉得我是属于他了。当我读了他的全部作品时,就从一个盲人变成能够看到整个世界的人。

长期研究莎士比亚作品的韦尔斯听后点头表示赞同。他说,莎士比亚的作品,表现了爱情、同情以及人与人之间的交流,他的作品超越语言、国界,沟通人们之间的心灵。

温家宝告诉韦尔斯:“人类的沟通,最重要的是文化的沟通。在这方面,我们有更多共同语言。在中国,不少莎翁剧作,以京剧、话剧等多种形式上演。上海京剧院改编自《哈姆雷特》的京剧《王子复仇记》,已在德国、法国等国成功演出,并将于今年8月应邀在英国爱丁堡国际艺术节上演出。”

说到这里,温家宝问道:“许多中国人熟悉英国的文学作品,不知道英国人对中国的文学作品知道多少?”

韦尔斯思考片刻回答道:“现在,越来越多的英国人开始了解中国文化,但还远远不够。西方世界应该更多了解东方文明。希望有一天,皇家莎士比亚剧院也能上演汤显祖的《牡丹亭》。”

清未李鸿章等三官员与莎士比亚----中国与莎士比亚结缘的历史之二

》中 , 可以看出李对西方的进步的文化科学是抱着积极态度的。如对培根、斯宾塞、

达尔文、赫霄黎等著名的思想家、科学家是很赞许的 , 而对诗人、戏剧家莎士比亚也

很推许的。在《李鸿章历聘欧美记》 ( 第138 页 ) 中 , 李鸿章写道 :

本思、若达文、若赫霄黎 , 则又皆文学、性理、格致选也,况其所口诵两手写者 , 复

能身体而力行之 ? 国于是强。民于是富。 "( 湿根思皮儿 , 即今译莎士比亚 )

使事之余 , 注意考求" 政事语言文字风俗不同 ", 其日记多有记载。

携清臣松生等至戏园观剧。所演为丹国某王弒兄妻嫂 , 兄子报仇之事 " 。 ( 剧即为

莎士比亚《哈姆雷特》

)。

观歙刻司篦儿 ( 今译莎士比亚 ) 所编 " 罗萨邻 " 之戏 , 子正归 " 。 (" 罗萨邻 "

今译《奥赛罗》 ) 。

中 , 写道 :" 戴鸿慈的《出使九国日记》……关于《灰姑娘》和《罗米欧与朱丽叶》

演出的叙述 , 在近世介绍西洋文艺的历史上 , 也颇有一些价值 " 。

字光孺,号少怀,晚号毅庵,广东南海大同绿涌村人。光绪二年进士,身历咸丰、同治、

光绪、宣统四朝,历官刑部侍郎、户部侍郎、刑部尚书、军机大臣,其一生的亮点是出

洋考察及回国后倡言和参与新政。

观看《罗米欧与朱丽叶》剧后这样记述的 :

级回廊 , 悉以白石为之 , 内有跳舞室 , 饮茶憩室 , 光明壮丽 , 俨若王宫 . 其戏

曲亦妙绝一时 , 哀动婉艳。略述如下 :

两家争斗, 女之兄杀其仆。男 , 婚事万不能就矣。女郎忧愁终日 , 私相诀行 , 情甚

凄怅。而女父不知其故也 , 汲汲择婚。遂开茶会, 众美毕集。二八妙妹, 争娇斗

丽者, 不下七八十人。莫不腰约鲸绢, 袒胸起舞, 鸿惊燕逸, 殆移我情。惟女郎

己受教于某牧师, 予服迷药, 宴会未闭, 卒己兰摧。女父即备棺殡验, 厝葬山庄。

男子闻之, 出狱往视, 不禁伤恸, 遽萌短见。归服毒药, 拟死坟前。及至莹间,

徘徊痛哭, 而女子复苏。 初, 女子所授药牧师, 先与期睡三日当复活, 女子固未

尝死也。相遇如梦, 悲欢交际 , 而男子自以先服毒剂, 无可挽回, 奄奄待毙。女子

情急, 亦以刃自戕。一双情男女, 并命俱死。谚有之, 好事多磨, 中外一致, 亦

可惨耳。 "

集》介绍给中国读者的第一人 , 他用散文的笔调 ,淋漓尽致地传递了莎士比亚原著诗

的神韵 , 典雅清丽的翻译影响了中国几代戏剧工作者 , 真 " 堪称先驱功臣".曹禺曾

高度评价说 :"朱生豪先生一生为莎士比亚译作 , 功绩奇绝 , 且身前贫苦 , 不屈不

折 , 终于完成大业 , 实深敬佩 ".

他的父亲以经营小布店及织袜厂等为生。母亲朱佩霞也是他的启蒙老师。朱生豪还有两

个弟弟。大弟弟朱文振 , 后亦成为我国有名的翻译家 , 幼弟不幸早逝。

兴梅弯初级小学。可是家庭的不幸过早地结束了朱生豪温馨的童年生活。未生豪 10 岁

到了一家布店当店员也不及两年 ,也因病去世。他们弟兄三人寄于大姑母的篱下。

班到初中二年级。秀州中学是个教会学校 , 校长是个美国人窦维斯博士。校长的夫人

曾做过朱生豪的英语教师。朱生豪升人高中以后选读了文科。他不但广泛阅读了英国的

诗歌、小说、戏剧名著如莎士比亚的作品 , 熟悉了中国古代经典著作 , 而且还接受五

四文化运动中出现的新文学 , 新思想。他也开始写起诗来 , 想做个诗人。

之余参加了以夏承焘老师为社长的 " 之江诗社 ", 以诗会友。他把自己的诗词汇抄为

《芳草词撷》。

是朱生豪的自我描绘 , 一代词宗夏承焘先生对朱生豪就非常赏识 , 在日记中写道 :

"( 朱 ) 聪明才力 , 在余师友之间 , 不当以学生观之。其人今年才二十岁渊默如处子,

轻易不肯发一言。闻英文甚深。之江办学数十年 , 恐无此未易才也 " 。又称赞说 :"

朱生豪的才智 , 在古人中亦只有苏东坡一人而己" 。唯有其深厚的国学根底 , 英文

功力 , 以及那诗人气质和才华 , 他才足以担当起全译莎剧的大任。黄源先生也认为 ,

夏承焘在朱生豪成名前就对他刮目相看 , 推崇备至了。在翻译莎剧的诸多名家中 , 不

乏欧美留学之士 , 不及朱生豪的 , 怕就在这名家指点的中国古典诗词的修养上。

英文部主任编辑 , 后转入上海世界书局任英文编辑所编辑。他仍然保持以往少言寡语

的习惯和孤僻的性格。他自己的乐趣和追求。他所居住的房间里的陈设布置很好地反映

了他的丰富多彩的内心世界。在他居住的比普通亭子间略大些的房间里。人门左手的墙

上挂着两个镜框 , 里面是任铭善写的小字野菊诗三十律。向右转 , 书桌一边的墙上挂

着三张图画 : 一张是中国人摹绘的法国歌朗的作品 , 一个裸女以手承飞溅的泉水 ;

一张翻印的中国画 ; 一张是近人的水彩风景。坐在书桌前 , 正对面另有雪莱的像 ,

题名为 " 境吻 " 的西洋画 , 和嘉宝的照相三个小小的镜框。再转过身来 , 窗的上面 ,

又是彩色的西洋画 , 印得非常精美 , 这些图画 , 都是画报、杂志上剪下来的……桌

上的书 , 分为三组 : 一组是外国书, 几乎全部是诗。有一本世界诗选 , 一本近代英

文选 , 别集有莎士比亚、济慈、伊丽莎白、白朗宁、雪菜等外加圣经一本。一组是中

国书、第三组是杂志画报……。他又喜欢独自一人放声歌唱 , 声音高昂铿锵 ,和他说

话时的轻声细语恰成显明对照。

到影响。经济上日益拮据。 这时 , 世界书局《英汉四周辞典》原主编者詹文浒建议未

生豪翻译《莎士比亚全集》 , 跟世界书局洽谈出版 ,交稿后还可以得到每于字两元的

稿费。朱生豪一向喜欢莎士比亚戏剧 , 便欣然接受了这一建议。当时莎剧全集的翻译

在我国还是一块空白。朱生豪下决心向着这一个新的目标奋力攀登。

力地推动着他:当时气焰甚盛的日本人讥笑 " 中国是无文化的国家 , 连老莎的全译本

都没有 " 。正好这时 , 他的在南京大学读书的弟弟写信来 , 向他说了日本讥笑我们

没有莎集译本的事 , 激起 了他的爱国热情。正是受了这种民族感情的大剌激 , 他才

更奋自砥砺 , 发大愿心 , 忍大寂寞 , 甘大牺牲 ,

成译莎的大功业。

莎剧的评论书籍等。经过一年左右的准备 ,1936 年 , 他开始正式着手翻译。最先着手

的是《暴风雨》。初译的成功 , 更曾添了他的信心。

己翻译莎士比亚戏剧的周密和宏大的计划,从中我们感受到朱生豪在极为艰辛的条件下

呕心翻译莎剧的动人情景:

虑到译莎 , 只好打消内迁的念头 , 一同去常熟岳家小住。宋清如给十多个女学生补习

语文 , 算术。 朱生豪则拿他带去的牛津版莎集和两本字典 , 继续译莎 , 因为炮火中

丢失了他译就的几种喜剧 , 所以这会还是从《暴风雨》开始译起。朱生豪闭门不出 ,

埋头译述 ,终于在不到半年的时间里 , 即到1942 年1 2 月为止 , 就补译了莎士比亚

的九种喜剧。朱生豪译完九个喜剧 , 便动手悲剧 ( 第二分册 } 的翻译了。

回到了嘉兴东米棚下 , 自1943 年 3 月起 , 他自早到晚 , 握管疾书 , 紧张译莎。

译莎的成果一天天增加 , 朱生豪的体力却一天天损减了。

二节时 , 突然助间剧痛 , 出现痊孪。请医生诊治 , 确诊为严重的结核病。直到这时

候 , 朱生豪才不得不搁下笔来。

《罗密欧与朱丽叶》 ; 冬 , 次弟译出悲剧八种 , 完成《莎士比亚戏剧全集》 第二辑,

接着译杂剧。 1944 年 4 月 , 完成杂剧 1O 种 ,即《莎士比亚戏剧全集》第三辑 ,

继又陆续译出史剧 《约翰王》、《理查二世》、《亨利四世上编》《亨利四世下编》 ,

并着手翻译《亨利五世》 ( 末译完 ) 。

心译写时都是直接定稿 , 很少涂改 , 常常一天可译六 , 八千字。

调和。一字一句之末惬 , 往往苦思累日 , 而一旦灵感倏至 , 得一佳词妙句 , 其兴奋

不亚于拾得珍珠藉翡翠。更有臻于至妙者 : 每当心领神会的当儿 , 不知有莎翁 , 剧

中人物 , 或自己分别。

精彩见解写进了《译者题记》并也编撰了《莎翁年谱》。

"

译出几个本子不幸毁于一旦。

他大反常态 , 高声背诵莎剧原文。我记不清是哪一段了。他音调铿锵 , 简直象演员背

诵台词 , 过后又神情漠然了。虽时隔己久 ,但她回顾往事仍有些难以自己。她依然记

得 , 朱生豪临终前几天 , 谈话中仍念念不忘翻译莎剧的末竟之业 , 甚至说 ," 早知

一病不起 , 拼着命也要把它译完。 " 最后 , 遗命其弟朱文振继译六部史剧。

仅 32 岁。

有《译者自序》和宋清如写的《译者介绍》 , 每辑前面 ,

均有《译者题记》。

编 12 册 , 用作家出版社名义 , 从 1954 年 3 月到 8 月全部出齐。

弟的协助下着手翻译朱生豪末译成的六本历史剧 .结果译了五本 , 剩《亨利八世》末

译。

翰教授 , 先后译出未生豪尚未译就的六个历史剧 , 及莎士比亚的全部诗歌 , 并对未

生豪的译作进行了全面的校订补正 ,

完成了出版《莎士比亚全集》的准备工作。

士比亚诗歌全部出齐。 《莎士比亚全集》中译本终于问世了。这是我国出版的第一部

外国文学家全集。

嘉兴市人民政府。朱生豪的这批手稿 , 包括他所译的莎士比亚31个剧本 ,共 22 册 ,

叠一起来有一尺来高。手稿的书脊大都被损 ,里面纸色 , 是用兰色和黑色两种墨水译

写的 , 字迹娟秀

,有些业已模糊。

之滨。这一建议 , 己得到嘉兴市有关领导的赞同。

矗立在故居大门的右侧。塑像下的基座上刻的是朱生豪先生写给夫人的情诗:“要是我

们两人一同在雨声里做梦,那境界是如何不同,或者一同在雨声里失眠,那也是何等有

味”。

实秋。 1915 年至 1923 年就学清华 , 毕业后赴美留学 ,1924 年人哈佛大学研究院 ,

1926 年回国任教于东南大学 . 为新月社主要成员 ,1949 年去台湾 , 执教于台湾南北

数所大学 , 直至 65 岁退休专事写作。梁实秋一生大都在书斋小楼 , 埋头学问。他宣

称 :" 我有一几一椅一榻 , 酣睡写读 ,均已有着 , 我也不复他求。 "

, 选译了一百二十万字的《英国文学选》。译出一百二十四册《世界名人传》。编成三

十多种英汉字典和数十种英语教材。还著有《雅舍小品》 ( 四集 ) 、《雅舍杂文》、

《雅舍谈吃》、《实秋杂文》、《实秋文存》、《槐园梦忆》……

精神迷宫。为了带领人们去领略这高峰和迷宫的魅力 , 几代中国文化人荜路蓝缕、薪尽

火传 , 林纾、田汉、朱生豪、曹未风、 曹禺等人的名字将永远载入文化史册。可是 ,

文学大师粱实秋对译介莎士比亚戏剧的贡献 , 曾一度被抛入了迷蒙的历史烟尘中。

这是一个遗憾。

的《莎士比亚全集》 终于在他魂牵梦绕的故土面世了。

译完莎士比亚全集的人、是中国第一个翻译马克思论述莎士比亚的翻译家。

中西的学者、评论家 ,加之环境要比朱生豪优越 , 未生豪虽是奇才但英年早逝 , 而梁

先生却活到 85 岁的高龄 , 译述莎剧达半个世纪之久 , 所以能从容地去追求译文的准

确性。梁先生在《莎士比亚与性》一文中也指出朱译的不足 :

生译《莎士比亚全集》 把这些部分几乎完全删去。他所删的部分 , 连同其他较为费解

的所在 , 据我约略估计 , 每剧在二百行以上 , 我觉得很可惜。我认为莎氏原作猥亵

处 , 仍宜保留 , 以存其真 " 。 ( 《雅舍菁华》

)

戏前都有一篇梁实秋写的序 , 介绍该剧剧本的版本、著作年代、故事来源以及该剧的

舞台历史 , 最后是梁实秋自己有关该剧的评论。比如 , 在《雅典的泰蒙》这出戏的译

文前序中的 " 几点批评 " 里 , 梁实秋评论道 :

景 ) 。金钱之为害人间 , 古今中外的文学 家类多概乎言之。 ( 我们的《晋书》隐逸

《鲁褒传》 内有一篇《钱神论》就是一篇出色的讽刺文。) 莎士比亚的这一段文字的

确写得深刻透彻。在资本主义成的时候 , 金钱的势力也许令人特别觉得可厌。莎士比

亚借了泰蒙的疯狂诞潭漫发挥了他的深刻的见解。但是我们没有理由把泰蒙的恨世的看

法全部的认为莎士比亚的主张。人性中含有可鄙性 , 但是人不是兽。” 这简直就是一

篇学识俱佳的散文短篇 !

1931年 3 月 21 日 , 中华教育文化基金会董事会编辑委员会 , 给梁实秋写信谈到了

翻译莎剧全集的问题。当时胡适聘梁实秋、闻一多、徐志摩、叶公超、陈西滢注担任翻

译莎士比亚全集的任务。

翩翩步人官场 , 只有梁实秋, 从这时起 , 一人始终不渝 , 孜孜致力于这项宏大的工

程 , 走上了翻译莎剧的漫漫长途。

全集计四十卷的翻译。他在给聂华苓的信中写道 :" 我自从退休 , 很少外出 , 八月间

出版了莎士比亚全集 , 大家热闹了一番 , 同时也是我结婚四十周年。 "( 见 1967,12,

28 致聂华苓 )

几部最有名的作品《哈姆雷特》、《麦克白》、《威尼斯商人》等。他是这一时期撰写

莎评最多的学者。这些论文 , 就其中主体来看 , 还是评介性的 , 主要是介绍莎士比

亚戏剧的内容和西方学者的观点。同时 , 梁实秋发表了十几篇有关莎士比亚的论文 ,

介绍了莎士比亚的时代、剧场、观众以及莎士比亚的创作等。

白华一道 , 为当时的国立戏剧学校的师生做了关于莎士比亚的演讲报告。

的译本。该校在上演《威尼斯商人》时 , 在当肘的《新华日报》等报纸副刊上特辟

《威尼斯商人》公演特辑 , 向社会介绍上演莎士比亚《威尼斯商人》一剧的意义。在

莎剧的演出、科研与莎剧的普及方面 , 梁实秋也做出自己的贡献。

于莎士比亚的观点。他还是中国第一个翻译马克思论述莎士比亚的翻译家。

文节译自马克思的《经济学和哲学》 ( 即《 1844 年经济学一一哲学手稿》 ),

其中有《雅典的泰门》中关于黄金的著名的独白。梁实秋在译文后面的“译者按”中明

确指出 ," 马克思是很崇拜莎士比亚的。马克思在《雅典的泰蒙》中看到了莎士比亚

对金钱的观点是正确精到的 "," 译者案 " 最后说 :" 金钱万能是古今中外一致的定论 ,

而天下似乎也有不能被金钱买到的东西."梁实秋这篇译文的价值不仅仅在于反对拜金主

义 , 而且还在于他介绍了 " 马克思对莎士比亚的崇拜 ", 对于中国学者进一步研究马

克思对莎士比亚的评论以形成马克思主义的莎评具有很大的作用。

介绍莎学史上有名哈姆雷特的 " 延宕 " 间题 , 这是很有意义的。哈姆雷特既欲为父

报仇 , 何不径杀新王 ? 何以延至四月之久 , 始于无可奈何之中与彼偕亡 ? 这是莎剧

中的一个谜。在这篇文章中 , 梁实秋介绍了莎学史上关于哈姆雷特问题的来龙去脉 以

及诸家观点 , 如歌德、兰姆、柯勒律治等人的看法 , 同时也谈到了他自己的意见。

产 , 有待于今人及后人去研究、借鉴。

青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密

青春就应该这样绽放 游戏测试:三国时期谁是你最好的兄弟!! 你不得不信的星座秘密